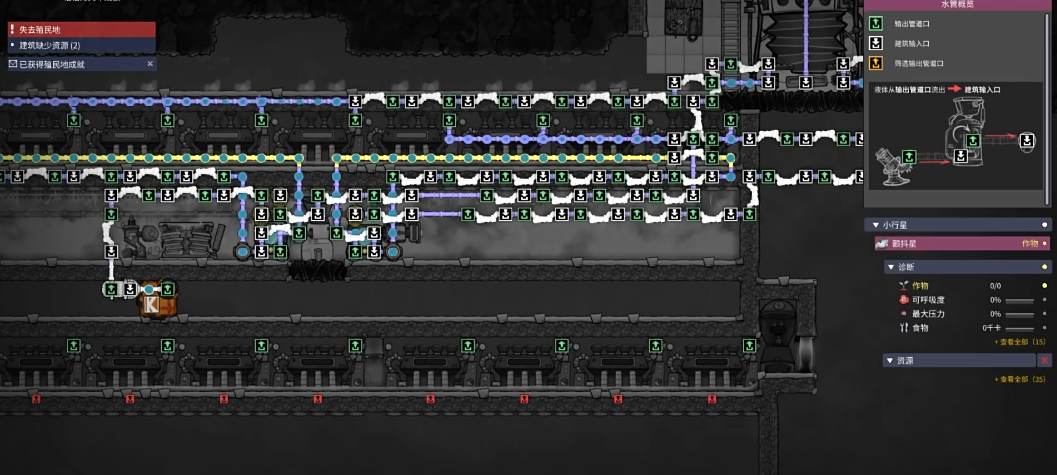

如果自己的地图刷的不错,两个地热排气口之间的距离并不远,那就可以考虑把两个地热排气口,给并在一个模块中。这样就可以享受到双倍的输出效率,地热排气后的喷发格,就在中间最上方一格,排气口喷发和压力,超过120kg时会停止喷发。如果在地热热泵即将泄压时,检测到有连接中的地热排气口,处于过压状态,或是有没有喷发完的物质。或者是被土块掩埋,那么无论其他已连接的地热排气口状态如何,地热热泵都不会泄压,直到所有排气口的异常状态解除。

喷发气体或液体时,地热排气口会把液体或气体直接喷出来,而如果喷发物质中有固体,这些固体会被地热排气后,以流星的形式喷出来。不过不用担心,这些小流星不会损害建筑,单纯只是走个形式。如果对正在排出物质的地热排气口,进行断连和重连操作,只要它里面还有东西没喷完,就只能改变它的贴图状态,没法改变它的喷发状态。

但是如果将其掩埋,哪怕还有东西没喷完那么也喷不出来了,在了解完各种机制之后,就可以根据自己的情况DIY一个,基于地热热泵的地热发电厂。但如果有的地图,排气口刷的位置非常阴间,且不说开发难度的问题,如果位置刷的远就算想用管桥节省材料,那么也需要消耗大量的火成岩在拉管上。

钢至少也要用3.6吨,1.2吨用于修复热泵管道,2.4吨用于造液冷,因为要造很多的蒸汽机,塑料和精炼金属的消耗量也不容小觑。以及最重要的水的消耗,暂且先不提补充损耗用的水,就最简单的模块光是启动就要消耗20吨以上的水,20吨还只是蒸汽式和热泵的用量。如果包括液冷循环的冷却液,和蒸汽机的冷却介质,消耗的水还要更多,总而言之这玩意在资源紧缺的前中期,是非常难以开发的。

相关资讯

相关资讯

2023-05-28

2023-05-28

下载

下载